段ボール製造、紙器印刷で知られる株式会社共進ペイパー&パッケージ(本社=神戸市)は、2013年にパッケージのネット通販サイト「ハコプレ」を開設し、パッケージのみならずPOPや紙袋などの「極小ロット・メガ品種」の受注を伸ばしている。B2インクジェット枚葉機「JetPress720S」、B1インクジェット枚葉機「Primefire106」(現在は入れ替え)、B1オフセット枚葉7色機「SpeedmasterXL106‐7」と積極的に最新鋭印刷機を導入し、2025年1月にはLanda Nanographic Technologyで注目のB1インクジェット枚葉機「Impremia NS40」を稼働させる。同社の鍛治川和広社長に経営戦略と設備投資戦略について伺った。

メーカーの在庫レスを支援する

――昨年(2023年)12月にインタビューをさせていただいた時に、「来年度は連結で売上100億円を必ず達成する」とおっしゃられていましたが、実際に売上108億円を達成される見込みだそうですね。まさに有言実行ですね。

鍛治川社長 デジタル印刷事業のハコプレ事業をはじめ順調に売上を伸ばしましたが、2024年8月にM&Aしたカルネコ株式会社の売上貢献も大きかったですね。

カルネコは販促業界では非常にユニークな取り組みで有名な企業で、2005年にカルビー株式会社様の販促物を効率化するために同社からスピンアウトした企業です。メーカーはこれまで店頭にのぼる販促物を大量に在庫し、廃棄していましたが、カルネコが販促物の半製品をメーカーの代わりに在庫し、需要予測・発注システムを活用して、必要な時に必要な分だけ半製品を仕上げて店頭に届ける――という仕組みです。実は長年当社はカルネコをベンチマーキングしていて、「あそこまでいかないと駄目だよね」と研究していましたが、今回うまく時機を得てM&Aすることができました。メーカーの在庫ロスを、需要予測・発注システムを使って減らすカルネコと、デジタル印刷を使って減らす共進ペイパー&パッケージとはシナジーはものすごくあって、すでにカルネコの売上は前年を上回っています。

工程の入口と出口を押さえる

――御社は近年になって株式会社メニューデザイン研究所、株式会社ファイヴツゥジャパンとM&Aをされています。両社はデザイン・レタッチ会社ですが、フロントを強化して、顧客のバリューチェーンを担うことが目的なのでしょうか。

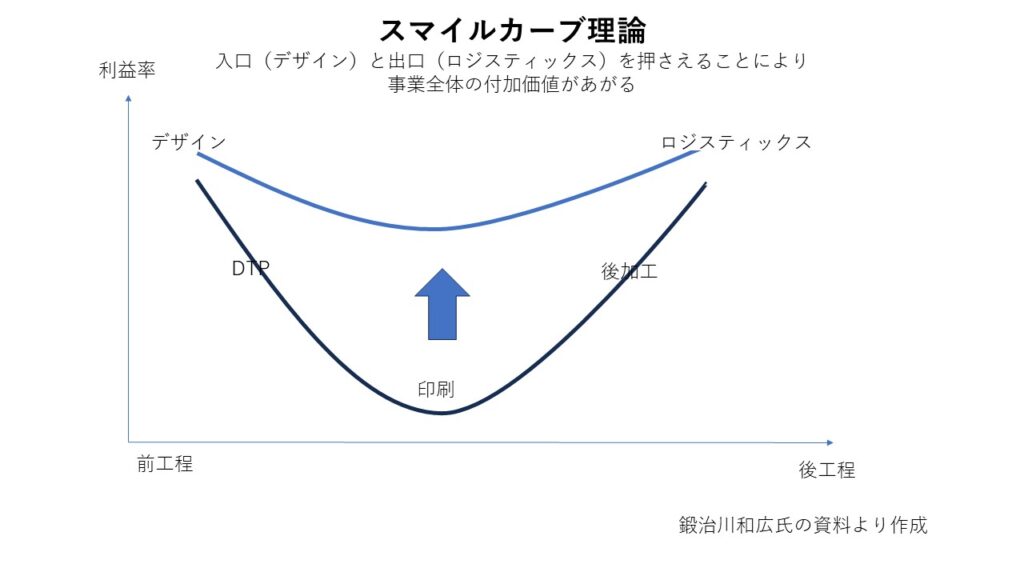

鍛治川社長 まさにおっしゃるとおりで、当社ではパッケージにまつわる、入口のデザインから出口のロジスティックスまでのすべてを担う「トータル・パッケージ・システム」をかかげています。

創業当時からマッチ箱などのセットアップや商品の梱包・出荷を行うなど、ロジスティックスのカルチャーは根付いていて、現在も年間50万個の出荷を行っています。商業印刷会社でいう「ワンストップサービス」ですね。

――「トータル・パッケージ・システム」のねらいは。

鍛治川社長 「スマイルカーブ理論」という理論があるのですけれども、印刷業界においても入口(デザイン)と出口(ロジスティックス)の利益率は高くても、真ん中の印刷・加工の利益率は低い。入口と出口を握ることによって、印刷加工の付加価値を上げていこうというのが、われわれのねらいです。入口と出口を担うことによって、お客様との関係強化が図れ、お客様のベネフィットも最大化できます。

成長なくして企業は活性化しない

――事業を自前ではなくM&Aで行う理由は。

鍛治川社長 新規事業は難しい。私は10年間「ハコプレ事業」に携わってきて、経営者として勉強になりましたし、必要なプロセスでしたけれども、初期のボトルネックなどを克服している会社をM&Aしたほうが圧倒的に速い。

――時間をM&Aで買っているというイメージですか。

鍛治川社長 そうですね。それと、今は新規事業をおこすよりも、今ある事業と事業を組み合わせて、相乗効果を得ようという方針をとっています。われわれが経営にジョインすることで、各社の企業価値を上げることができます。サプライチェーンの垂直統合ができる会社ともに成長していきたいです。

――鍛治川社長の成長志向の源泉はなんでしょうか。市場が縮小している印刷業界にいると、現状維持を望む経営者の方に多く出会います。

鍛治川社長 シンプルに会社が大きくなるといいことが多いからです。ポジションが増えて今いる社員の活躍の場が増える、社内が活性化する、地域や社会への影響力が増す…仕入れのスケールメリットも含めて、企業は成長しなければ活性化しないと考えています。

当社は連結で売上100億円を目指していましたが、今期達成しましたので、今後は10年間で売上200億円を目指しています。

極小ロット・メガ品質を取り込む

――設備戦略についての質問に移ります。印刷業界で最注目といえるLandaのB1インクジェット印刷機(小森コーポレーション「Impremia NS40」)を導入されました。

鍛治川社長 過去にB1インクジェット印刷機を導入し、次にB1オフセット印刷機に入れ替えて、今度はまたB1インクジェット印刷機を導入するということで、いろいろな目で見られることも多いと思います。

(時系列で説明すると)2019年にPrimefire106(B1インクジェット機)を導入したことで「極小ロット・メガ品種」を取り込むことができた。(メーカーのハイデルベルグが同機を生産中止にしてことを受けて)オフセット印刷機に切り替えたところ、グルーピング(いわゆるギャンギング)すれば200枚でも利益が出ることがわかり、フラットベッドインクジェット機とのハイブリッド環境を整えた。そして改めて「極小ロット・メガ品種」の生産性を高めるために、B1インクジェット機(Impremia NS40)に再チャレンジした、という流れになります。

――極小ロット・メガ品種を取り込めたという意味では、Primefire106の功績も大きかったと思います。損益分岐点は。

鍛治川社長 単純に印刷単価で比較するのではなくて、オフセット印刷のオペレーターが不足している状況を鑑みると、スキルレスのデジタル印刷機の効果は大きいです。そういった意味では200枚~500枚のわれわれが言っている「グレーゾーン」もNS40で十分利益を出すことができます。ただ、「このロットならばデジタル印刷の方が安い」とか「コンテンツバリアブルで付加価値を高めよう」といった(次元の)思考ではビジネスとしては失敗すると思います。

Landa機導入の理由

――数あるインクジェット印刷機の中でNS40を選んだ理由は。

鍛治川社長 単純にB1機ではNS40しか選択肢がなかったということですね。でも5年前のPrimefire106に比べるとだいぶん品質は上がっていると思います。

――drupa2024(ドイツの印刷機見本市)を見て決められたのですか。

鍛治川社長 いえ、drupa2024以前から決めていました。ただdrupa2024でLandaのブースにいちばん人が集まっているのを見て、Landaの印刷機(NS40)に決めてよかったなと思っています。drupa2016でも出展していましたが、今回はB1インクジェット印刷機のコンセプト出品ではなくて、きちんとビジネスに活用していることをアピールしているように私は感じました。実用段階のステージに上がってきたなと。

――品質については。

鍛治川社長 ネット通販で受発注する印刷物の品質要求、店頭に並ぶPOPの品質要求には十分応えていると思います。ただ、過度な品質要求をする10%くらいの方の要求には応えられていないかもしれません。

――ガラパゴス品質というか、過度な品質要求の商慣行は改まってほしいですね。

鍛治川社長 NS40に決めたもう一つの理由は「B1インクジェット印刷機の灯を消したくない」からですね。

――印刷業界のことを考えていらっしゃるのですね。

鍛治川社長 印刷業界のためとか、かっこいいことではないのですけれども、B1インクジェット印刷機(の品質水準)が日本に根付けば、最終的には自社のためになると考えています。B1インクジェット印刷機のオペレーションに関しては、われわれが一番リードしているわけですから。

パッケージ印刷にシフトしたdrupa2024

――御社は3台のオフセット印刷機もお持ちですが、オフセット印刷機の未来についてはどう思われますか。

鍛治川社長 進化するなら自動化しかないですよね。drupa2024のハイデルベルグブースでは全自動の刷版交換システムがデモンストレーションされていましたが、当社では天井に制限があって、導入できませんでした。

――かなり派手なデモンストレーションだったようですね。

鍛治川社長 私はああいった自動化を進めていかない印刷会社は生き残っていけないと思いました。

――最後にdrupa2024の感想をお聞きしたいと思います。

鍛治川社長 私は最終組に近かったのですけれども、お会いしたみなさんから「鍛治川さんにぴったりな展示会だったのではないですか」と言ってくださいました。ヨーロッパはとても合理的で、完全に(商業印刷ではなく)ラベルとパッケージにテーマを振っていた感がありました。商業印刷ではなく比較的堅調なパッケージ印刷の展示会になったという意味では大きな変化だったかなと思います。先ほども話しましたが、Landaのデモンストレーションで刷られたサンプルに群がる人の数にも驚きました。

とはいえ、革新的な機構だとか、開発費を投じて作られた新技術とか、そういった見どころは感じられなかったというのが正直な感想です。