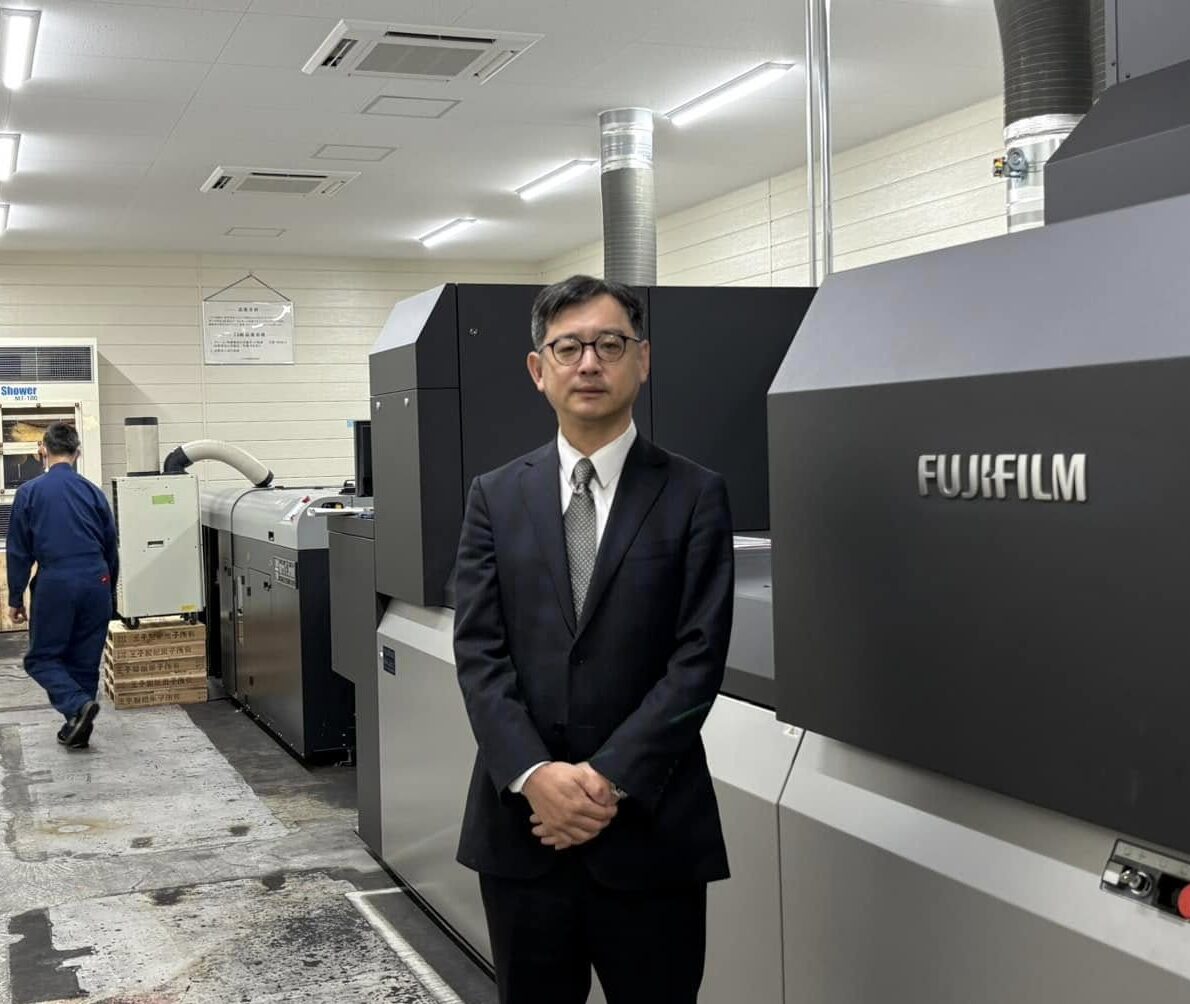

株式会社昭和堂(長崎県諫早市)は印刷の売上だけでも長崎県内トップクラスだが、2001年には「印刷」を社名から外し、動画やサイン・ディスプレイなどを駆使した「販促サポート会社」への業態変革に成功している。永江正澄社長に、業態変革成功の要因、そして将来に向けたビジョンについて伺った。

「紙とデジタルの融合」に成功

――御社は2001年に昭和堂に社名変更し、あらゆる販促物を提供する「販促サポート会社」に業態変革されました。その歴史を教えてください。

永江社長 (2024年)9月に亡くなった先代(永江正國氏)は創業(1951年)から50年間、「良いモノを新しい技術で」提供し、当社は印刷業界が右肩上がりのなかずっと成長してきました。西日本や九州で初号機の機械も積極的に導入してきました。

2001年の50周年を機に社名を昭和堂印刷から昭和堂に変更して、社長交代したのですが、社長に就任する際に「システムエンジニアを雇用したい」と先代に願い出ました。先代はぴんとこなかったようですが、お前に任せると言ってくれました。そこで「デジタル研究室」を設立し、デジタルワークフローを再構築しました。

――なぜ当時、自前のシステムエンジニアを雇用しようとしたのでしょうか。

永江社長 欲しいシステムがオランダ製だったり、イギリス製だったり、日本製だったりすると、ばらばらなのでメーカーさんは繋いでくれないため、自分たちで繋ごうと。そして3回に分けて約10億円をデジタルワークフローの設備に投資し、統合を完了しました。

既存の現場からは反発もありましたよ。でも最初は私たちのチーム(デジタル研究室)で100%やって、DTPの教育などをしていくうちに、少しずつ現場が慣れてきて、最終的には現場で(デジタルワークフローが)構築できるようになりました。

(デジタルワークフローが)手離れできるようになって、では私たちのチームは何をやろうと考えた結果、われわれがデジタル化できたのだから、次はお客様にデジタル化してもらおうと、営業パーソンにシステムエンジニアを同行させて、お客様にデジタル化を提案するようにしました。そうするとお客様からデジタル化の相談がどんどん寄せられるようになり、(ホームページやデジタルブック、各種プログラム制作など)デジタル商材がどんどん増えていきました。

社長に就任して23年たちましたけれども、「紙とデジタルの融合」はできたと思っています。

――紙とデジタルを融合するうえで、ポイントとなることは。

永江社長 紙は情報発信のツールだけではくて、「情報収集のツール」でもあるよと。例えば(チラシなどに)QRコードを単に付けるだけでなく、一枚一枚違うQRコードをバリアブルでつけていけば、エリアなどの消費者の情報を収集することができます。

――紙はプッシュメディアとは限らないのですね。

永江社長 マーケティング部を作ったりもしました。とにかく「印刷屋」と思われたくないよねと。印刷物を最終成果物にしない。営業パーソンにも印刷の話はするなと。

――前工程を強化された結果、今のデジタルメディア展開ができるようになったのですね。

永江社長 前工程といっても、決してプリプレスではない。データ処理部門です。特に昨今は材料費も上がって、機械も同じような機械をどこでも持っているので、前工程における差別化要素は大きい。今までは印刷物を取らんがための前工程でしたが、前工程で付加価値が取れるように会社を変えたのです。

ヒアリング能力を生かした企画書で差別化

――動画制作にも力を入れられていますね。

永江社長 動画も人手はかかるかもしれませんが、材料費はかかりませんから。しかしほかにも映像会社や広告代理店があるのに、なぜ当社の動画制作がお客様に評価されるのかと考えると、やはり印刷会社として培った「企画書の作り方」です。非常に的を射た企画書を作ってくれると評価していただいています。

――的を射た企画書とは。

永江社長 「ヒアリングがすべて」だと思います。20年間、お客様に出向いてヒアリングに徹するよう、営業には教育してきました。

例えば学生手帳の仕事があるとすると、ふつうは学生課に行って「うちも見積に参加させてください」と営業をします。しかし当社は、まずキャンパスに行って、学生にヒアリングします。「学生手帳を持っていますか」「なぜ学生手帳を持っていないのですか」「何が載っていたら学生手帳を使いますか」と聞く。持っている学生には「何が良くて使っているのですか」「もし付加してほしい情報があったら教えてください」とヒアリングするわけです。そのうえで学生課に企画書を提出する。そういった仕事のやり方に切り替えています。

動画についても同じです。視聴者は何が観たいのかを調査して、映像を制作します。

――映像会社との差別化要因はヒアリング能力にあるのですね。

永江社長 映像会社はまず絵コンテを用意しますが、それではお客様もピンとこないです。当社は記念誌などで培ったヒアリングのノウハウがあるので、企画書の段階で良し悪しを判断していただける。「御社の企画書の視点は新鮮だよね」と言っていただけるのです。

ブランディング支援も事業の一つに

――御社が「販促サポート会社」への業態変革が成功した理由がわかりました。これからも販促サポート会社として展開される方針ですか。

永江社長 いえ、問題はこれからです。今年度半期で端物を中心に印刷の仕事はだいぶん落ち込みました。「時代の流れに抗うな」というのが私の信条ですから、なくなるものを追いかけても仕方がない。2011年にパッケージ印刷の工場(グラフィックファームNEXT)を新設したのも、パッケージはなくならないという将来予測からです。

ただし新たにパッケージの営業や技術者を雇用することはしませんでした。彼らは「在庫を持ちたがる」という負の遺産がありますから。彼らは大ロットで作って単価勝負を行う、食品表示法などの表示が変わるたびに在庫を捨てる。一方われわれは最初から小ロット・多品種でやってきましたから、倉庫を作りませんでした。「1回で納められる量しか作るな」との方針を打ち出しました。

ここでも反発はありましたよ。「よそでは倉庫を持っているのだからうちも作りましょうよ」ですとか。しかし「在庫を持つようだったら印刷工場を新設した意味がない。それなら印刷機を廃棄する」とあえてトップダウンで決断してきました。

さて、問題はこれからなのです。私は35歳のころから「将来は印刷はなくなる」という前提で経営してきました。ではどの「島」に渡ろうかということが、これからの課題です。どのビジネスモデルの「島」に渡ろうか…これから伸びると思われたビジネスモデルも、コロナ禍を機に先行きが分からなくなったりしています。印刷にしても、われわれがギブアップする前に、機械メーカーや資材メーカーがやめたといえば終わりです。ではどのビジネスをしようかというと、模索中なのです。

――販促サポート会社を志向されてきた御社の方向性からすると、デジタルマーケティング支援にシフトしていくことがまず考えられますが。

永江社長 ずっと以前も、電算写植などの技術を持つ印刷業こそがマルチメディア産業に一番近いと言われましたが、実際はそうはならなかった。個人のデザイナーが仕事を取るようになったし、専門業界に強い制作会社が映像の仕事もとっていってしまった。まず印刷業界は、どこの業界にもまんべんなくお付き合いする「なんでも屋さん」から脱却して、何らかの専門性を持たせなければいけない。とはいえその専門の「島」に飛んでも、専門性を身に着けられるかなと逡巡しているところです。

マーケティング支援はもちろん柱の一つとしてやっていきたい事業です。それから「リ・ブランディング事業」ですね。既存のあらゆる産業の境界線がなくなっている時代、個々の企業はブランディングをし直さなければならない。そのお手伝いをする「ブランディングプランニング総合会社」も、事業の一つとして考えています。

中小企業も「グレート・リセット」が必要

永江社長 とはいえ、今までの延長線上で改革することは難しいと考えています。まっさらな更地から新事業を考えた方がいい。

――「印刷業とのシナジー(相乗効果)を考えた方がいい」という会社も多いですが。

永江社長 いえ、中小企業の財務体力のあるうちにグレート・リセットした方がいいと思います。シナジーは後から考えればいい。

光山さんが書かれた『印刷会社の生存戦略』は幹部全員読ませてもらっています。アンゾフのマトリックスで示されたように、新しい製品を既存の顧客に提案するか、あるいは既存の製品を新しい顧客に提案すればいいというのはわかります。当社でも「私はチラシ専門」「私は官公庁が得意」と思い込んでいる営業パーソンがいますが、お客様の方が社会変化に合わせて進化している。だからこそグレート・リセットが必要と考えます。

――すると顧客も製品も全く新しい新規ビジネスを考えられているのですね。何かビジョンやイメージはありますか。

永江社長 売上5億円くらいの会社を10社ほど立ち上げられればいいなと。変化が激しい時代に、一つのビジネスモデルに頼っていると、5年後、10年後持たなくなるよと。それならば10個の柱で(企業体を)支えた方が、もし一つのビジネスが無くなっても、まだ支えていける。その間に新しいビジネスを作ればいい。

――いま生成AIなどの人工知能技術が発展していますが、そういったビジネスは。

永江社長 話し合ってはいます。基本的に営業はフェイス・トゥ・フェイスで、制作は生成AIをうまく使って、現場はDXを使っていう方針ですが、どこまで活用できるか、しているかは突き詰めなくてはならないですね。「AI to Print」の世界が広がったら営業部門の顧客アプローチ方法も根本的に変わるでしょう。テスト検証ができる体制づくりは早急に必要と思います。

――地域活性化ビジネスなどは。

永江社長 これから地域密着型のビジネスは厳しくなるという持論を持っています。北部九州を商圏にするのか、九州全域を商圏にするのか、西日本を商圏にするのか、これも新しいビジネスに拠りますし、複数の事業を立ち上げた方がいいと考えています。

――新事業を立ち上げるうえでの方針をあらためて教えてください。

永江社長 スマートフォンの登場、コロナ禍、そしてAIと、時代の流れがころっと変わる時代になりました。過去の延長線上に未来はありません。ゼロベースで将来を考えていきたいと思います。