株式会社マツモト(北九州市)は1937年創業、従業員187人の印刷会社。主力の卒業アルバム製作においてインクジェット印刷機をいちはやく導入し小ロット化に対応、ブロックチェーン技術を使った新ビジネスを展開するなど、新しい挑戦を続けている。2022年に就任した松本大輝社長に、卒業アルバムの未来などを聞いた。

セキュリティ技術でも先行する

――株式会社マツモトといえばやはり卒業アルバムの製作で有名です。

松本社長 現在も売上の7~8割が卒業アルバムです。北海道から沖縄まで約7000校のアルバムを製作させていただいております。とはいえご存じの通り少子化で、(子どもの数は)ピーク時の3割以下です。2024年には出生数が70万人を切り、さらに子どもの数が減るのは確実です。私が入社した2008年当時から業態転換しなくてはならないという危機意識があり、印刷ネット通販から始まり、さまざまなウェブ事業に取り組んできました。

――その一つがWeb3.0事業ですね。

松本社長 はい。2023年春からNFTアート(ブロックチェーン技術を使ってオリジナル性を保証するデジタルアートのこと)のマーケットプレイス「ShinoVi」を展開していて、当初はコロナ禍の巣ごもり需要でかなり盛り上がりましたが、現在は大きくは動いていません。しかしグローバルの動きをみても今後もビジネスチャンスを探っていかないといけないと思っています。

――卒業アルバムもデジタル化してくのでしょうか。

松本社長 当社も学校に向けて、卒業アルバムを電子化しましょうとアプローチして、モデル校が数校決まったのですけれども、今年3月、同業他社によるランサムウェア被害が社会に知れわたり、電子化を提案するどころではなくなって、ペンディングになっています。

私どもの業界ではデスクトップのPCをオフラインにすれば大丈夫、というのがセキュリティに対する感覚で、実際にはクラウド上で編集し、PCに落とした時点でランサムウェアにやられてしまっています。

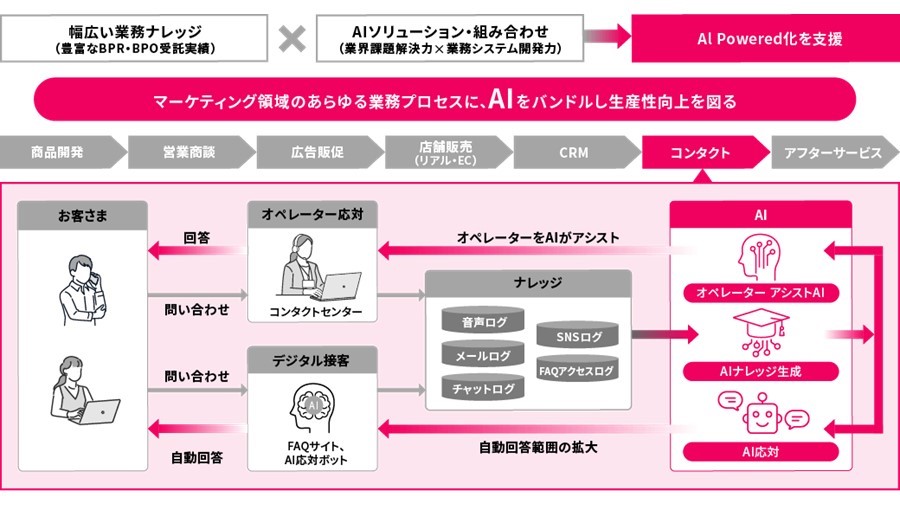

日本のアルバム業界においては予算や知識に限界があります。当社がブロックチェーンの知見を活かして、デジタルデータを可視化し、セキュリティという側面でも先行していこうと考えています。

「子どもの思い出を残したい」というニーズにフォーカス

――2030年くらいには卒業アルバムはどういった形になるのでしょうか。

松本社長 われわれも学校にヒアリングをかさねているのですが、今のままでは変わらないと思います。学校は卒業アルバムの発注をルーティンワークのようにとらえていますし、古くからお付き合いのある写真館との取引先を変えるインセンティブも働きません。

ではこのままでいいのかというと、生徒や保護者は満足していないと思います。とくに代金を支払う保護者の方は、自分の子どもがあまり写っていないなどの不満があります。そもそもお子さんが不登校だったり、家計面で卒業アルバムを買いたくないといった問題もあります。

では卒業アルバムがなくなるのかというと、われわれは決してそうは思いません。「子どもの思い出を残したい」というニーズは確実にあるからです。そこにフォーカスしていきたい。

当社が考えているのは、生徒個人が主体の卒業アルバムです。個人が撮影した画像と、写真館で撮影した画像をまとめてクラウド上に投げ、生成AIで編集する。入金があった保護者にだけアルバムを製作し、発送する。そうすれば既存の卒業アルバムではなく、個人的なフォトブックでもない、新しい写真アルバムが提供できると思います。

――学校や写真館が主体ではなく、生徒や保護者が主体のアルバムを目指しているということでしょうか。

松本社長 そうです。ここでもまた、ブロックチェーン技術がからんできます。写真館が撮影した画像データの保有権は写真館です。これを(デジタル公証の役割を果たす)ブロックチェーン技術により、保有権を生徒に移してあげることができます。生徒が画像の保有権を持てば、卒業アルバム製作後も生徒が画像を活用いただける。そういった(ブロックチェーン技術を卒業アルバムに実装するという)プロジェクトをいま進めているところです。

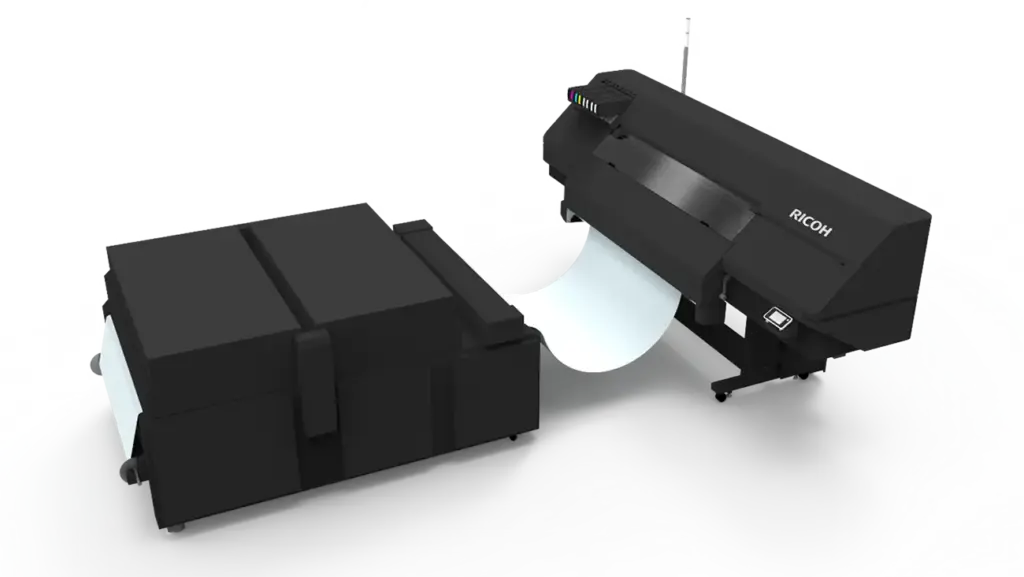

――今後の学校アルバムも、オフィシャルでありながらパーソナライズもされてくるとすると、パーソナライズ印刷ができるデジタル印刷機に移行していくのでしょうか。

松本社長 そう思います。少子化によりロットも極めて小さくなってきています。印刷業界においては小ロットでも単価が上げられなくて利益がしぼんでしまう傾向があります。かといって単価が上がれば買ってくれない保護者さんも増えてしまいます。希少価値のあるアルバム製作を目指していきたいと考えています。

新技術の用途開発が課題

――学校アルバムは1~3月に仕事が集中すると伺っています。繁閑が激しいといわゆる閑散期に機械が回らなくなるいわゆる「夏枯れ」を起こしたりしませんか。

松本社長 いえ、当社はワンパスインクジェット機4台と製本ラインを持っていますから、学習塾のテキストなどで仕事は埋まっています。昨年とくらべてもかなりの受注をいただいております。少子化ですから多品種小ロットの仕事も多いですが、1000~3000部も(オフセット印刷機ではなく)インクジェット機でこなしています。この前はインクジェット機で約7000部こなしましたよ。

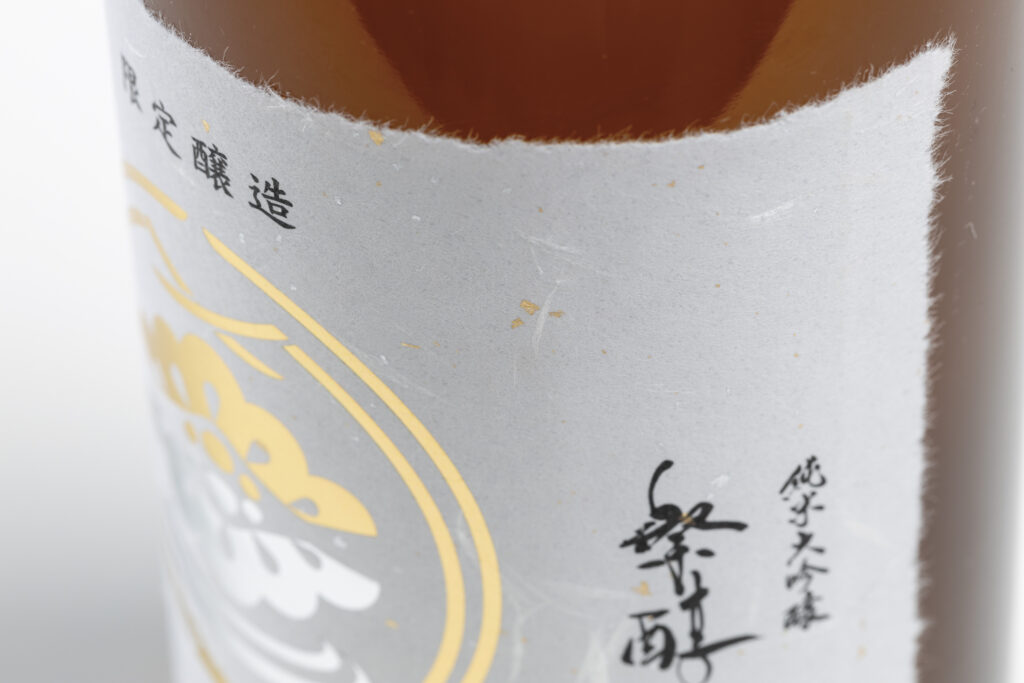

――デジタル印刷の損益分岐点もそこまで高くなっているのですね。先日の「モトヤコラボレーションフェアTOKYO」では御社のLCコート(ホログラムなどニスによる表面加飾)がデザイナーに絶賛されていました。

松本社長 もともとは卒業アルバムのプレスコート(鏡面加工)を外注していたのですが、環境問題を機に、デジタル印刷機にインラインのラミコート(ニス引き)の装置を付けたのがきっかけです。LCコート自体は日本で開発され、決して新しい技術ではありませんが、華美を好む中国で普及しています。実は当社のLCコート機も中国のメーカーが当社仕様に開発したものです。

――用途開発が重要ですよね。

松本社長 そうなのです。LCコートでさまざまな面白い加飾ができるのですが、どう商品化するのか手探りの状況です。雑誌の表紙に加飾するのにも適していますが、出版社は耐擦性の問題からまだまだPP(ラミネート加工)を好まれています。東京の出版社が採用されるとしても、何十万部もの雑誌の横持ち費用など、詰めなければならないこともあります。

新しいビジネスモデルを市場に投げかける

――松本社長は進取の精神をお持ちですね。インクジェット機しかり、ブロックチェーンしかり、LCコートしかり。

松本社長 今後もそれをしっかりビジネスにつなげていかないといけないと考えています。印刷業界でも設備をいち早く導入した会社が成功しているかというと、そうではないですよね。当社はインクジェット機をいち早く導入して卒業アルバムの小ロット化に対応できましたが、同様に新技術においても、やはり収益化することが大切です。

――先ほど生成AIの話が出てきましたが。生成AIについては。

松本社長 人間の感性の部分は変わりませんが、人手がかかる部分がどんどん生成AIに代替していくと思います。

――「電線を消す」などのフォトレタッチもプロンプト一つでできる時代ですからね。

松本社長 フォトレタッチだけでなくて、卒業アルバムの編集(レイアウト)自体も生成AIでできる時代になりますよ。Canva(生成AIツール)ももともとは卒業アルバムを制作するために作られたと聞いています。いろいろな課題があって、それにこたえているうちに進化系ができあがるのだと思います。

――私も自著の表紙をAdobe Expressの生成AI機能で作りました。

松本社長 これからは確実に個人が主体となってアルバムを制作する時代になります。とはいえ新しいカタチとしてマーケットに投げかけてみないと、市場は評価できない。新しいビジネスモデルなり、プラットフォームなり確立できたら、多くのプレイヤーが乗っかって、一大市場になると考えています。当社はそういった成功事例を作りたいと考えています。