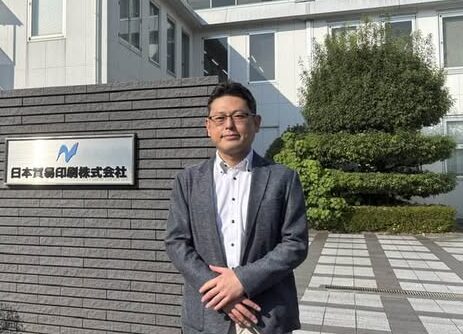

全国のガソリンスタンド業界に販促物などを提供している日本貿易印刷株式会社(横浜市戸塚区)の新社長に、2024年6月、宮崎亮太郎氏が就任した。宮崎社長に同社の強みと課題、新サービスに関する展望について聞いた。

ガソリンスタンド業界という「顧客基盤」

――宮崎様のご経歴からお願いします。

宮﨑社長 1980年生まれの44歳です。もともとは経営コンサルタントで、大学卒業後、(大手外資系コンサルタントファームの)アクセンチュアやマッキンゼーなどに勤めていました。一番長く在籍したのはPwCアドバイザリーで、事業再生やM&Aを担当していました。キャリア後半に差し掛かるにあたり実業をやりたいと思っていたところ、たまたま日本貿易印刷とご縁があって、まったく未知の業種ながらこういった潜在力のある企業を元気にする仕事も面白いと思い、伊藤知之前社長と対話を重ね、2024年3月に日本貿易印刷に入社、6月に代表取締役社長に就任しました。

――異業種の企業を数多く見られてきた宮崎社長から見て、日本貿易印刷の強みと課題は何でしょうか。

宮崎社長 一番の強みは顧客基盤だと思っています。80年近くガソリンスタンド業界のご支援を行ってきており、日本全国の過半のガソリンスタンドとお取引があります。

しかも客観的な目線からみても、かなり「真面目」にお客様との信頼関係を築いてきました。お客様に対して利益至上主義に走ったりせずに適正価格で商品を納め、万が一トラブルがあっても誠実に対応してきました。そういった歴史が積みあがって、お客様から大変信頼を頂戴している。ですから何かご提案差し上げることがあればいつでもお話を聞いていただける関係性を築けているところがユニークな強みかと思います。

ガソリンスタンドを経営されているお客様は個人経営もありますが、各地方の名門の中堅企業も多いです。そういった全国の(有力な)中堅企業様とアクセスができるというのも当社の大きな特長だと思っています。

一方、課題としては、数年前からお客様に印刷物の納品だけではなく、販促全般の支援へと事業領域をシフトしてきていますが、次なるイノベーティブな商品やサービスが生み出せていないという状況があります。そういったイノベーションを加速化するために全力で取り組んでいるところです。

――販促物を納める製造業から、プロモーション支援を行うサービス業へのシフトということでしょうか。

宮崎社長 プロモーションはもちろんですが、新しい支援事業として①デジタルサービスと②人材サービス――の2つを考えています。

デジタル化はもはや企業にとって避けられない課題ですが、地方の中堅企業様もふんだんにエンジニアを抱えているわけではありません。そういったギャップを、当社のエンジニアが埋めることで、付加価値を提供したいと考えています。

人材に関しては、地方にいけばいくほど、事業継続の大前提となる(喫緊の)問題です。採用にも苦労されていますし、不要な離職防止も大きな課題です。そういった人材に関する多面的なご支援を行っていこうとしているところです。

――ガソリンスタンドの人材不足という課題に応えるということでしょうか。

宮崎社長 ガソリンスタンド業は採用に苦労されている業種ですし、そもそもマクロ環境からみても日本中で人材が不足しています。とくに整備士の不足は深刻で、当社の人材関連サービスもそういった人材紹介からスタートしています。

先ほどのエンジニアと同様に、地方の中堅企業様は専門の採用スタッフを抱えて、ずっと変わり続ける採用トレンドをキャッチアップする余裕がある会社は多くはありません。そうすると採用ノウハウが集積した企業に採用活動を支援してもらうというニーズは必ずあると思います。全国の中堅企業のお客様を持つ当社が、それを担うことに大きなビジネスチャンスがあると思います。

そもそも人材採用の前に、現在の従業員の満足度やエンゲージメント向上に対する取り組みは大企業の取り組み状況と比べるとまだまだ改善の余地があり、採用に留まらない人材に関するご支援を行っていきたいと考えています。

――顧客であるガソリンスタンド業界の見通しについては。

宮崎社長 確かにガソリン需要自体はシュリンクしていきますが、自動車の台数は減っていませんし、周辺の事業というのはかならずあります。多角化に取り組み、経営基盤がしっかりしている中堅企業様ほど生き残っていくでしょう。そういった企業様に「デジタルサービス」「人材サービス」という汎用性のあるサービスを提供していくことに成長性を感じます。

――ガソリンスタンド運営会社もポートフォリオを変えながら業態変革していく。そういった企業に汎用性のあるサービスを提供していくというイメージでしょうか。

宮崎社長 そうですね。そう思います。

ITツールを「使い倒す」お手伝いを

――デジタルサービスについて質問します。システムベンダーはたくさんありますが、御社では例えば基幹システムを提供するといったビジネスを考えられているのでしょうか。

宮崎社長 基幹システムを年単位のプロジェクトとして構築するというよりも、既存のデジタルツールを使い倒していただく。そのご支援をしたいと考えています。日本企業の特性として、より完璧なシステムを求める傾向があります。それで時代の変化にも対応しづらくなり、保守料もかさむというのが日本企業におけるIT活用のひとつの課題だと思っています。

現在はさまざまな(有用な)デジタルツールがありますから、有効活用した方が費用対効果も高いと考えています。われわれのお客様である中堅企業様はこれらのツールを使い倒しているかというと、そこまで技術力を持っているわけではないです。そのお手伝いをしたいと思っています。

――私の会社は中堅企業どころか、零細企業ですが、ハブスポットやチャットワークすらも使い倒せているかというと、まったく活用できていません。そういった課題感は全国の中小・中堅企業にあるのでしょうね。

宮崎社長 そうですね。少しの(カスタマイズなどの)「味付け」で、ITを有効活用することはできると考えています。

80年の業態変革の歴史

――今後も課題を見つけてアジャイルに事業展開していく方向性でしょうか。

宮崎社長 そうですね。アセットヘビーである必要はないと思っています。印刷業は基本的に設備産業で、アウトプット(印刷物)を欲しがられている顧客にいかにモノを供給するかというビジネスだと思いますが、われわれが今考えている新事業は課題を見つけて解決することに付加価値を置いています。そういう意味では真逆ですね。

――御社は給油伝票の印刷から数えても、80年近くの歴史があります。今でも売上の3割ほどが印刷物と伺っていますが、真逆のビジネスを始めるにあたって課題などはありますか。

宮崎社長 それほど懸念はしていません。既存のお客様の基盤があって新サービスを提供しているわけで、まったくの飛び地に行こうとしているわけではありませんから。

当社は印刷会社ですが、常に危機感を持って先行して変革してきた歴史があります。給油伝票にこだわっていたら今の日本貿易印刷は確実になかったですし、技術的な変遷だけでなく需要の変遷にも対応してきました。印刷に捉われるという発想は当社にはないですね。

――最後に「全国印刷新聞」の読者にメッセージなどございましたらお願いします。

宮崎社長 当社は(ガソリンスタンド業界への販売網という)ユニークなネットワークがありますので、コラボレーションの可能性は大いにあると思います。ガソリンスタンド業界が必要とされるエッジの効いた商品やサービスがございましたら、柔軟に協業対応させていただきます。1つの課題に対して、必ずしも自前だけで解決する時代ではないと考えています。