大日本印刷株式会社(DNP)は、2024年7月に出版流通の構造改革を考える「未来創造プロジェクト」を発足、2025年4月からは実行フェーズに入り、書店が売りたい本を生み出せる「DNP復刊支援サービス『Re 文庫』」や、洋書500万タイトルをAmazon内店舗「外濠書店」で販売するサービスなどを開始している。DNPの考える「出版の未来のありたい姿」について、大日本印刷株式会社出版イノベーション事業部構造改革推進本部の矢野俊二本部長と岡本拓郎未来創造部部長に聞いた。

出版流通構造改革の「ラストチャンス」

――DNPは2008年に丸善と図書館流通センターをグループに迎えて以降、2009年にジュンク堂書店がグループとなり、2010年にネット書店「honto」のオープン、2023年に書籍デジタル製造「桶川センター構想」を立てるなど、15年以上にわたって出版流通の構造改革に取り組んでこられました。成果は。

岡本部長 業界全体に寄与するような大きな成果を生み出せていないという認識です。そうしているうちに業界全体がシュリンクしていまい、製造受託がメインのわれわれの事業も15年~20年にわたって落ち込んでいる状況です。

アクティビスト(モノ言う株主)からの指摘を含め「DNPは今後も出版事業をやり続けるのか」と問われる状況が続くなか、出版事業の存続について社内で議論を重ねてきました。経営層から(事業の継続について)議論するように指示が出され、2024年7月から2025年3月まで「未来創造プロジェクト」で検討が行われた結果、出版流通の構造改革に再チャレンジすることになりました。今回は「構造改革のラストチャンス」と位置付けています。

――「未来創造プロジェクト」の趣旨は。

岡本部長 今の延長線上には出版流通の未来はありません。これまでは目の前の課題解決と、DNP周辺の業界の部分最適に集中していましたが、これからは2035年以降を見据えて、業界全体、そして生活者にとって望ましい出版流通の姿を描き、それを実現するために今何ができるのかという「バックキャスティング」の発想を用いることになりました。2025年4月から実行フェーズに入ったところです。

DNPは出版物の製造が祖業であり、「出版文化の継続的な発展に貢献する」という大義が掲げられてきました。もちろん出版文化はコンテンツの多様性や知の発展、ひいては国力の低下に関わることです。しかし文化として残そうとしても産業として成り立たなければ難しいという考えから、「文化」と「産業」の両方の全体最適と持続可能性を目標としています。そしてやはりDNPにとっても成長する市場に身を置かなければ事業の継続はできません。われわれの売上や利益を追求するよりも前に業界の市場を健全化する、成長させるという、いわば順番を入れ替えてアプローチしています。

本への期待値を上げる様々な取り組み

――2035年のありたい姿とは。

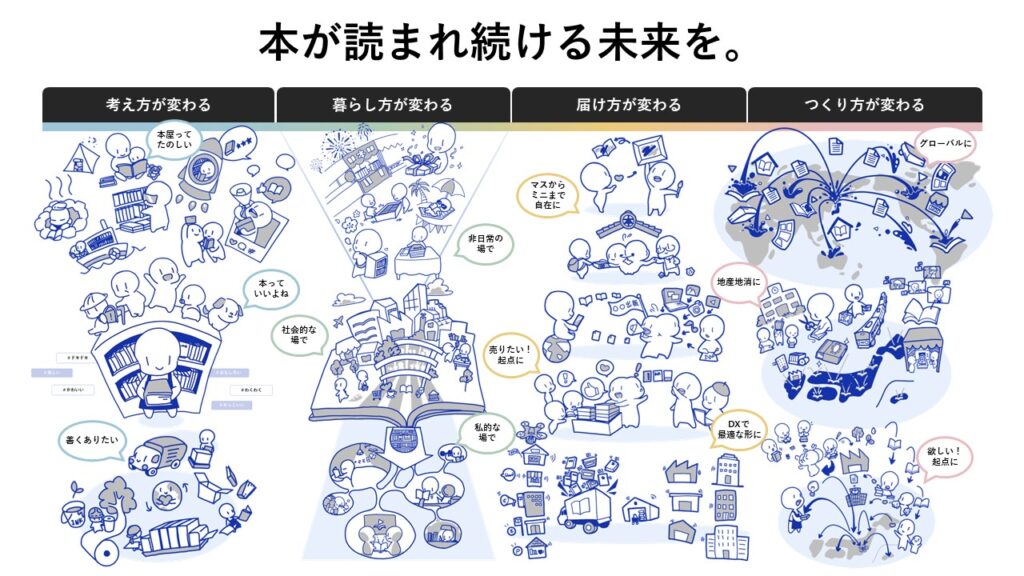

岡本部長 一言でいうと「本が読まれ続ける未来」です。本と言っても、紙を中心としながらもデジタルやオーディオを含め、定義を拡張する必要があるかもしれません。そして市場を拡大させるという観点で海外も視野に入れる必要があります。

業界における「届け方」と「つくり方」を変革することで、生活者の「考え方」と「暮らし方」を変えたいと考えています。出版製造に強味を持つDNPとしましては、出版物の地産地消や読者のデマンドに応じた製造体制の構築など、「つくり方」を変革することが王道といえます。しかし大きな課題となっている「届け方」(流通)も視野に入れ手を入れなければ業界全体は変わらない。生活者の「考え方」と「暮らし方」についても、生活者の本に対する期待値が下がっていますので、出版コンテンツに対する期待を高めていく施策も打たなければならないと考えています。「出版流通の構造を変える」とともに、「本への認知・認識を変え新たな期待を生み出す」ことが必要だと思います。

――具体的な取り組みについて伺います。

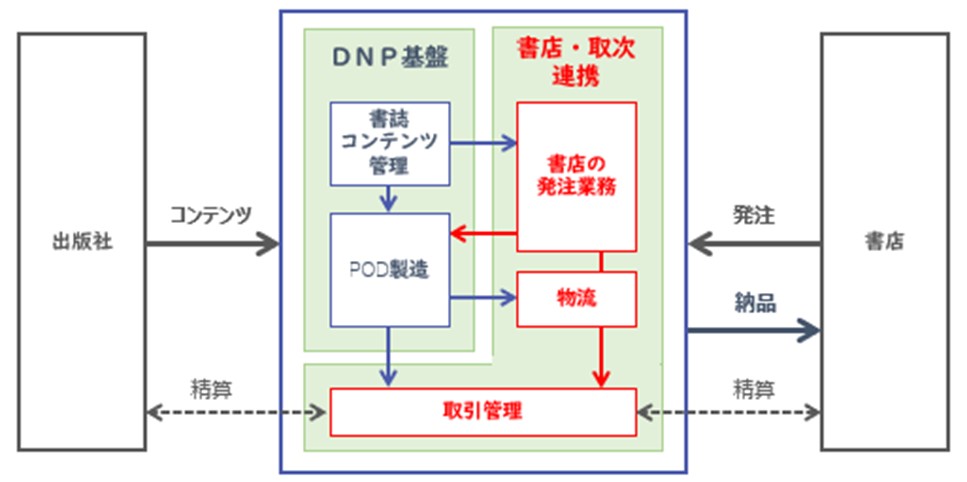

岡本部長 一つは「DNP復刊支援サービス『Re文庫』」です。書店に品切重版未定商品のカタログ(データベース)を提供し、書店の意思で売り物を掘り起こし、責任をもって売り切るかわりに、書店粗利を高く(平均22%→35%)設定します。(ヒットして)通常重版・全国流通に至った場合には重版部数に応じて褒賞が発生する仕組みにしています。。

二つ目は実験書店である「外濠書店」(東京・市ヶ谷のDNPプラザ内で展開中)の運営です。もちろん小さな書店を運営することが目的ではなく、例えば「ガチャ」でランダムに絵本を売る「えほんでぽん」など、売り物・売り方・売り先を変えるさまざまな実験を行っています。

三つ目はグローバルPODです。DNPはアメリカ最大手の取次会社イングラムの子会社のライトニングソース社が提供する「グローバルコネクトプログラム」の日本国内唯一のパートナーであり、世界97か国・約500万タイトルの書籍を取り扱うことができます。今回、Amazonマーケットプレイス内の店舗「外濠書店」で1冊からの製造・販売を開始しました。海外のコンテンツを輸入するだけでなく、国内のコンテンツを輸出するプログラムも開発中です。

デジタル印刷に大きくシフト

――矢野本部長に伺います。出版のもっとも大きな課題は流通の非効率にあると思いますが、デジタル印刷はその大きなソリューションになりうると感じていますがいかがですか。

矢野本部長 オフセット印刷は何年後かにはなくなる感覚でいます。昔でいうと活版印刷からオフセット印刷に移行したような、大きな節目にあると実感しています。大量生産・広範囲な配布は、ロットが大きい場合、コスト効率と経済性の面で非常に優れていますが、ニーズが多様化するなかで出版物も多様性を維持しようとすると、デジタル製造にシフトせざるを得ないのではないかと思っています。設備投資に関しても、オフセット印刷機を買い続けるのではなくてデジタル印刷機に切り替えていっています。

――デジタル印刷の生産体制をお答えいただける範囲で教えてください。

矢野本部長 デジタル製造の出版部門は埼玉県の久喜工場に集中しており、10数台が稼働しています。ロール給紙/枚葉機、トナー方式/インクジェット方式とジャンルや数量に応じて使い分けています。特徴的なのは中綴じ・無線綴じだけでなく、それこそ学術系の洋書は上製本が多いですから、上製本のラインも擁していることです。

――平均ロットは。

矢野本部長 洋書に関しては1.6部です。

――1.6部ですか。いわゆるブック・オブ・ワンですね。

矢野本部長 消費者がAmazonで注文すると製造が始まる場合と、われわれには丸善雄松堂が(グループに)ありますから、先生方や大学生協などで発注いただく場合も多いです。ブック・オブ・ワンはヨーロッパのように本の規格が統一化すれば普及すると思いますが、日本ではまだその段階には至っていません。

デジタル・ショートランの可能性

矢野本部長 DNPではブック・オブ・ワンも行っていますが、「デジタル・ショートラン(DSR)」も行っています。ロットは100部から3000部です。6000部という事例もありますよ。

デジタル印刷機というと小ロットと思われがちですが、読者には短納期にニーズもあるので、中ロットもデジタル印刷機で対応することもあります。オフセット印刷機では印刷して、断裁して、折って、丁合する手間がかかりますが、デジタル製造では一気通貫に行えます。海外では4万部もデジタル製造です。(オフセットとの)ハイブリッドという考え方は捨ててフルデジタルなので、大ロットでもデジタル製造なのです。

日本でも多少高くても売り損じがないのなら状況に応じてデジタル製造を選択する出版社のお客様も多いです。著者が亡くなられた時にデジタル製造で重版して(商機に)間に合わせたケースなどがあります。

――初版はオフセットで、重版はデジタルでというのが時代の流れかと思っていました。

矢野本部長 今のところDNPでもデジタル製造は10%未満ですよ。ただ小ロット多品種を維持していくには、デジタル製造は欠かせないというのが私の意見です。

初版でもデジタル製造が生きる場合があります。(テストマーケティング的に)小ロットで市場に出してみて、売れればオフセット印刷に切り替えていくというような。

――デジタル印刷では在庫レスも大きなメリットです。

矢野本部長 究極はそうですね。ただ最低限の在庫は持っておかないと、ネット書籍通販の超短納期には対応できません。そういう意味では、果たして久喜工場に生産拠点を集中していていいのかということも議論になりえます。

業界のために、読者のために

――先ほども触れましたが、日本のIPの海外展開という意味では攻めの姿勢が取れると思うのですが。

矢野本部長 海外を含め、求められるかたちでコンテンツを提供することは、IP市場拡大のポイントの一つです。現状は国内向けサービスではありますが、DNPでは「ライトアニメ」というサービスを提供しています。マンガ原稿に着彩(カラーリング)して、音声を出させることで、簡単にアニメが作れる。また縦スクロール型のコミックアプリ「ホンコミ」も展開していますが、コンテンツは「honto」以外のプラットフォームでも売れています。そういったコンテンツの中でヒット作が生まれると、地上波テレビやサブスクで放映されるようになります。そういったIPを生み出す「根」を絶やさないようにしたいと思います。

――もちろんIPは書籍や雑誌に限りません。

矢野本部長 DNPは「書籍の文化を守る」という矜持がある一方で、「いずれは書籍はなくなるかもしれない」と考えている側面もあります。(紙とデジタルの)どの方向に未来が進もうとも対応できるよう、検証し想定しながら進めながら事業を展開していきたいです。

――未来を予測することもできますが、DNPのような書籍・流通をお持ちで規模の大きい会社でしたら、未来を変えることもできるのではないでしょうか。「ゲームチェンジャー」になれると思うのですが。

矢野本部長 いえ、そういった「過信」はなくしたいと思っています。書籍の読者のみなさまのためにというのは当然だとして、選択肢の少ない中小の書店や出版社がやりたいことを実現するために、あらゆるパートナーと協力してやっていきたいと思っています。業界全体のことを考えるとともに、「業界のお客様は読者ですよね」ということを、まずは共有していきたいです。

――2035年に向けて、「本」という定義が変わっていくかもしれませんね。

矢野本部長 そうですね。私は、「文化を守る矜持」や「祖業としての事業」ということを抜きにして考えても、紙にインクを載せて情報を伝えるという形式は、電源もいらないし、保存性の面からも優れていると考えています。紙の本の市場は縮小していきますが、なくなるとは思っていません。