株式会社ユーメディア(仙台市若林区)は東北屈指の印刷売上を誇るが、タウン情報誌の発行、FM放送局の運営、ウェブマーケティングなどのマルチメディア展開、そしてイベント運営などの「コトづくり」を通じて成長している。今野均社長に同社のマルチメディア戦略とプリントメディアの未来について聞いた。(聞き手=光山忠良)

印刷メディアの役割はまだまだあるなという実感

――御社は東日本大震災やコロナ禍を経ても業績を伸ばすなど成長されています。具体的なKPIは掲げていらっしゃいますか。

今野社長 重要な数値目標は利益ですが、売上も伸ばしていかなければならないと思います。地域の行政や有力な企業に対して一定の影響力をもってお付き合いさせていただくためには、会社の規模はある程度必要だという判断です。売上は伸びなくても利益が確保できればハッピーであるという考えもありますが、規模の大きい行政や企業と連携するためには、成長志向を持たなければならないと思います。

――売上が伸びた要因は何ですか。

今野社長 印刷部門の売上は維持あるいは微増を確保しながら、他の部門の売上を積み上げていこうという考えで、それは私が10年前に社長就任してからずっと変わらない戦略の基本方針です。「印刷物はないですか?」という営業はもうずっとやっていません。

――すると御社の成長エンジンは非印刷と捉えていますか。

今野社長 いろいろな提案をしていくなかで、非印刷部門の割合が増えていったという感覚です。お客様が次の(成長)ステージに移行する際に、こういったプリントメディアが必要ではないですかという提案をすることもあれば、ウェブのランディングページが必要ではないですかという提案をすることもあれば、こういうイベントを起こしましょうという提案をすることもあります。

――私も印刷と非印刷を対立軸に置いてしまう傾向があるのですが、補完的な役割を担えるのですね。

今野社長 そういった意味では、プリントメディアが果たす役割はまだまだあるなということがわれわれの認識です。

当社としましても、印刷の効果の高さを実感しながら提案していますから、お客様も納得して、「それならばこういう紙メディアも必要だね」と話が広がっていきます。

当社に入社する社員も、やはり紙の本が好きだとか、図書館に行くのが好きだとか、ステーショナリー展で面白い紙文具を探すのが好きだとか、紙が好きな社員が多いですから、紙を提案から外すという思考にはならないです。

――顧客からの要望でもあるし、社員からのプロダクトアウト思考もあると。

今野社長 紙を使った商品を若い社員が中心となって自社開発し、販路も開拓するなど、当社でも形になってきました。

タウン誌創刊が第一のターニングポイント

――そういった意味では、御社のタウン情報誌「せんだいタウン情報S-Style」は象徴的な存在ですね。

今野社長 おかげさまで今年創刊50周年を迎えることができました。そもそもの発端は、50年前、全国の印刷産業のメンバーが海外を視察し、タウン情報誌というビジネスモデルを日本でもやろうよ、ということになって各社が始めたことです。

タウン情報誌は震災直後やコロナ禍に、売上が伸びる傾向があります。人と人とがなかなか会えない時期こそ確かな、裏付けのある情報が欲しくなるのではないでしょうか。スマートフォン一台でなんでも情報を得る時代ではありますが、たとえば大切な記念日に大切な人と食事するレストランは、しっかりとした紙媒体の、編集者がお墨付きをつけたレストランを選ぶのだと思います。

先ほどプロダクトアウトの話が出ましたけれども、創業してから15年目のタウン誌創刊は、当社にとって最初のターニングポイントでもあったのです。印刷産業は基本的に受託産業で、原稿をお預かりしてから情報を加工する産業ですが、創業者である今野智吉は、メーカー的な発想で、自らコンテンツを作り、値決めできるタウン誌を創刊しました。これは創業者の先見の明だと思います。

――価格競争は印刷産業の宿命のようにも言われますから、そこから脱却しようとされたのですね。

今野社長 実際にタウン情報誌も、時代と共に価格を変えて存続できているわけですし。それから、地元のカフェのことでここまで詳しい人とか、地元のサッカーチームでここまで情報を持っているとか、そんな編集者が自社にいるということは、ビジネスの広がりを考えるうえでとても大きいですね。誠意をもって地元のみなさまとお付き合いすることで、信頼をいただくことにもつながります。

――御社のパーパスに「ひととちいきのミライをゆたかにする」とありますが、地域の方々をつなぐのはやはり人なのですね。

今野社長 印刷業界内外を問わず、人を介さずにプラットフォーマーとしてビジネスを展開する会社もありますし、そういったビジネスモデルを否定するつもりはまったくありません。しかし、われわれは地域において長年みなさまとの信頼関係を築き、その土台のうえで新しいビジネスに挑戦させていただいています。

創業からつづく革新と挑戦の精神

――さて、御社は東北屈指の印刷会社でありながら、FMラジオ局の開設など、マルチメディア展開で成功されています。マルチメディア展開はずっと印刷業界でも唱えられてきたものの、成功している印刷会社は多いとはいえない状況だと思います。そのなかで御社が成功された理由をお聞きしたいと思います。

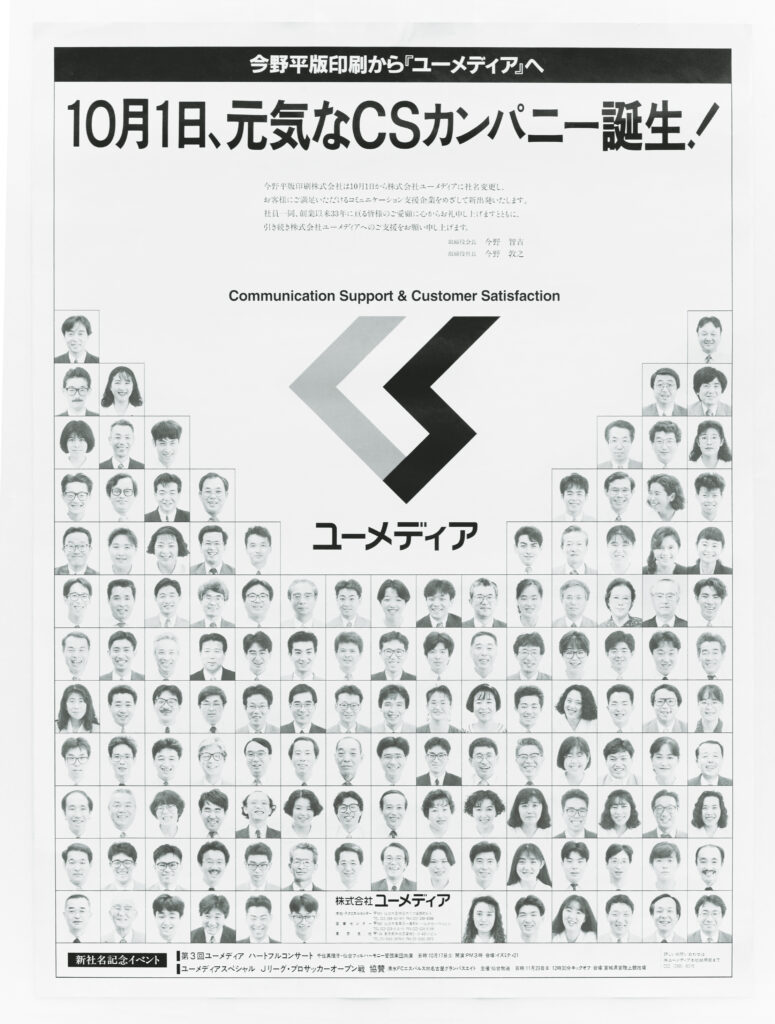

今野社長 タウン誌創刊が第一のターニングポイントだとすれば、第二のターニングポイントは1992年の社名変更ですね。先代(今野敦之氏)が社長就任してすぐ、「今野」という名前を外し、「印刷」という名前を外せと指示しました。今野平版印刷から「ユーメディア」に社名変更したわけです。

――1992年というと印刷出荷額もピークの時期でしたし、勇気ある決断だったのではないでしょうか。

今野社長 印刷機を入れれば売上はあがるという発想の時代がまだ続いていました。その中で先代は、プリントメディアを大切にしていきながら、マルチメディアを提案することでよりお客様のプロモーションを効果的にしようとCI変更しました。

――ユーメディアという社名は、今のわれわれにもとても魅力的な響きだと思います。

今野社長 ありがとうございます。もちろん「あなたの」という意味合いもありますが、「U」は21番目のアルファベットということで21世紀を意味していたり、「夢」という意味合いもあります。

当社は1960年、活版印刷の全盛期に、創業者がオフセット印刷したいという思いで設立した会社です。1972年には東北初のオフ輪を導入しています。先取のDNAがもともとあったのですね。

――今野社長は、2003年に先代の婿養子になられ他業界(銀行)から入社されました。当時からマルチメディア展開は活発でしたか。

今野社長 いえ、当時はまだ約98%は印刷でした。私はプリントメディアを大切にしつつ、いかに新しい人材を組織し、育て、新しい事業を加速度的に成長させることをメインミッションにずっとやってきました。

毎年、新卒の採用を行っていますが、採用難の時代にも、「この子とだったら一緒に仕事がしたい」と思えるような優秀な人材が来てくれています。入社5年以内の離職者数も2名で、その2名も夢を追いかけた再出発だったので背中を押しました。面白いことをやっている会社であるという認知が地元でも浸透しているのだと思います。

――コーポレート・アイデンティティ(CI)が採用ブランディングにもつながっているのですね。

「街づくり」を具現化

――約12万人を動員するビール祭り「仙台オクトバーフェスト」などイベント運営などで有名な御社ですが、最近の「コトづくり」の事例は。

今野社長 私は仙台出身で、仙台が大好きです。とくに定禅寺通の並木道が好きで、散歩するととても気持ちが良くて、仙台に生まれてよかったなと感じることができる通りです。ところが最近は仙台駅周辺に若者も含めた人の流れが滞留してしまって、買い物も仙台駅周辺で完結してしまっています。

仙台市もその点は危機感を持ち、「定禅寺通活性化検討会」が設置され、私と社員1名がオブザーバーとして参加していました。もちろん地元の商店街や町内会の方などが委員を務められるのですが、話し合いのときにふと私に意見を求められたとき、「私はこう思います」「こういうことができるのではないでしょうか」と話したところ、定禅寺通が好きな私の思いが通じたのか、いつのまにか議論の中心に居させていただけるようになり、メンバーに加えていただけるようになりました。そして実験的に車道一車線を規制し歩道を広げて、人の流れを計測したり、仮説を取りまとめたりして、社会実験を重ねていったのです。その後、エリアマネジメントの組織が必要だということになり、当社を含めた3社が中心となって「一般社団法人定禅寺通エリアマネジメント」を設立する運びになりました。

社会実験などにより仙台市も、歩道を拡幅して人を中心とした街づくりをする必要があると判断していただき、ついに歩道が拡幅することになりました。

――驚きました。「町おこし」や「街づくり」に参画する印刷会社も多いですが、実際に都市計画にまでコミットすることができたのですね。

今野社長 定禅寺通に人が来て賑やかになっただけでは持続性がないので、仙台駅周辺や各アーケードとの回遊性を高め、仙台市全体の人の流れが活発になり活性化することで、仙台市全体が元気になると思います。そのための各地域の連携を深め、施策づくりに取り組んでいきたいと思います。

――イベント運営などを手掛ける御社としてもビジネスチャンスが広がるのですね。

今野社長 もちろん当社が独り勝ちすればいいのでは決してなくて、各地域の関係者のみなさまと手を携えながら発展することが大切だと思います。それは東北にも当てはまることで、仙台市が独り勝ちすればいいのではなく、東北全体が宿泊を伴う旅行者が増えるようなツーリズムを考えなくてはいけないなと思っています。

また東北全体を考えるうえでも、各地域の魅力を打ち出していかなければなりません。

仙台市が持っているある建物を有効利用したいというプロポーザル案件があって、「Route 227s' Cafe Tohoku」というカフェレストランの運営を当社を含む2社で受託できました。227というのは実は東北全市町村の数であって、各市町村の魅力を食を通じて伝えるというコンセプトです。5年間の契約で、2025年3月に閉店しましたが、仙台市長も来てくださった閉店イベントでは、やってよかったなとしみじみ思いました。

――飲食店の経営を通じて知見が広がったのでは。

今野社長 タウン情報誌の編集においても、取材先の飲食店と同じ目線に立てるということは財産だと思います。ただ「Route 227s' Cafe Tohoku」のコンセプトは、各地域の魅力を食という切り口から発掘し、形にし、磨き上げて、各地域の回遊性を高めるということです。そういった思いを共にした市町村のみなさまととつながれたことが一番よかったことです。

実は「Route 227s' Cafe Tohoku」のコンセプトは、現在キッチンカーに受け継がれています。旅する227カフェですね。地域の魅力をさまざまな場所で伝えていきたいと思います。

広い視野で「印刷」を捉える

――あらためて御社の「ひととちいきのミライをゆたかにする」というパーパスが理解できたように思います。地域活性化は印刷業界の一つのビジネスチャンスといえると思いますが、今後の印刷業界に関してご意見などはございますか。

今野社長 光山さんも「印刷業界はなくなりますか」などの質問をしたり書かれたりされていますが、冒頭に申し上げたとおり、われわれは「印刷」という言葉を後ろ向きにとらえたりはしません。印刷はまだまだお役に立てると思っています。

――私も「印刷」を近視眼的にとらえていたかもしれません。印刷といってもグッズもあったりそれこそプリンテッドエレクトロニクス(PE)もあったりと、チラシだけではないですね。

今野社長 チラシだって決して否定するものではありません。私は、かつて当社の急成長の原動力であったB系オフ輪を廃棄する決断をしましたが、それは今やチラシ印刷は24時間365日ギャンギングで印刷機を回す仕事になったからであって、当社の文化には合わないと判断したからです。それは他の印刷会社さまがされているので、他社にお任せすればいいという(共創ネットワークの)考えです。「印刷」を狭い視野で考えてはいけない。もっと広い視野で印刷を捉えれば、未来はもっと広がっていくと思います。